HoroscopeBy social worker Vanita Kasani PunjabRead in another languagedownloadTake careEditAuspicious or inauspicious events occurring in life from the natal planetary position of beings in the horoscope

जन्मपत्री

जन्मपत्री में प्राणियों की जन्मकालिक ग्रहस्थिति से जीवन में होनेवाली शुभ अथवा अशुभ घटनाओं का निर्देश किया जाता है। जन्मपत्री का स्वरूप, फलादेश विधि और संसार के अन्य देशों एवं संस्कृतियों में उसके स्वरूप तथा शुभाशुभ निर्देश की प्रणालियों में बहुत सी चीजें दर्शित व बताई जाती हैं।

परिचयसंपादित करें

आकाश में दो प्रकार के प्रकाश पिंड दिखाई देते हैं। प्रथम वे जो स्थिर दिखाई पड़ते है, नक्षत्र कहलाते हैं। दूसरे वे जो नक्षत्रों के बीच सदा अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर प्रति चौबीस घंटों में पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाती है जिससे सभी ग्रह और नक्षत्र पूर्व में उदित होकर पश्चिम में जाते तथा अस्त होते दिखाई पड़ते है। किंतु प्रति दिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ग्रह नित्य आकाशीय पिंडों की यात्रा के विपरीत, पश्चिम से पूर्व की ओर चला करते हैं। इस प्रकार सूर्य जिस मार्ग से चलकर वर्ष में नक्षत्रचक्र की एक परिक्रमा पूरी करता है, उसे क्रांतिवृत्त (ecliptic) कहते है। प्राचीन ज्योतिषियों ने इसी क्रांतिवृत्त का बारह भागकर उन्हें राशि (sign) की संज्ञा दी है। इनमें कुछ तारापुंजों से जीवधारियों जैसी आकृतियाँ बन जाती हैं। राशियों के नाम उन्हीं जीवों के अनुसार- मेष, वृष, मिथुन, कर्क (केकड़ा), सिंह, कन्या, तुला, (तराजू), बृश्चिक (बिच्छू), धनु (धनुष) मकर (घड़ियाल), कुंभ (घड़ा), मीन (मछली) रखे गए हैं।

लग्न और भावसंपादित करें

पृथ्वी की दैनिक गति के कारण बारह राशियों का चक्र (zodiac) चौबीस घंटों में हमारे क्षितिज का एक चक्कर लगा आता है। इनमें जो राशि क्षितिज में लगी होती है उसे लग्न कहते हैं। यहाँ लग्न और इसके बाद की राशियाँ तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि ग्रह जन्मपत्री के मूल उपकरण हैं। लग्न से आरंभकर इन बारह राशियाँ को द्वाद्वश भाव कहते हैं। इनमें लग्न शरीरस्थानीय हैं। शेष भाव शरीर से संबंधित वस्तुओं के रूप में गृहीत हैं। जैसे लग्न (शरीर), धन, सहज (बंधु), सुख, संतान, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, आय (लाभ) और व्यय (खर्च) ये 12 भावों के स्वरूप हैं।

इन भावों की स्थापना इस ढंग से की गई है कि मनुष्य के जीवन की संपूर्ण आवश्यकताएँ इन्हीं में समाविष्ट हो जाती हैं। इनमें प्रथम (लग्न), चतुर्थ (सुख), सप्तम (स्त्री) और दशम् (व्यापार) इन चार भावों को केंद्र मुख्य कहा गया है।

वस्तुत: आकाश में इनकी स्थिति ही इस मुख्यता का कारण है। लग्न पूर्व क्षितिज और क्रांति वृत्त का संयोग बिंदु कहा गया है, सप्तम भी पश्चिम क्षितिज और क्रांति वृत्त का संयोग बिंदु ही है। ऐसे ही दक्षिणोत्तर वृत्त और क्रांतिवृत्त का वह संयोग बिंदु जो हमारे क्षितिज से नीचे है चतुर्थ भाव तथा क्षितिज से ऊपर हमारे शिर की ओर (दक्षिणोत्तर वृत्त और क्रांति वृत्त) का संयोग बिंदु दशम भाव कहलाता है। इन्हीं केंद्रों के दोनों और जीवनसंबंधी अन्य आवश्यकताओं एवं परिणामों को बतलानेवाले स्थान हैं। लग्न (शरीर) के दाहिनी ओर व्यय है, बाईं ओर धन का घर है। चौथे (मुख) के दाहिनी और बंधु और पराक्रम हैं, बाईं ओर संतान और विद्या हैं। सप्तम स्थान (स्त्री) के दाहिनी ओर शत्रु और व्याधि हैं तो बाईं ओर शत्रु और व्याधि हैं तो बाईं ओर मृत्यु है। दशम (व्यवसाय) के दाहिनी ओर भाग्य और बाईं ओर आय (लाभ) है।

जन्मपत्री द्वारा प्राणियों के जीवन में घटित होनेवाले परिणामों के तारतम्यों को बतलाने के लिए इन बारह राशियों के स्वामी माने गए सात ग्रहों में परस्पर मैत्री, शत्रुता और तटस्थता की कल्पना की गई है और इन स्वाभाविक संबंधों में भी विशेषता बतलाने के लिए तात्कालिक मैत्री, शत्रुता और तटस्थता की कल्पना द्वारा अधिमित्र, अधिशत्रु आदि कल्पित किए गए है। इसी प्रकार ग्रहों की ऊँचीनीची राशियाँ भी उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ही कल्पित की गई हैं (क्योंकि फलित के ये उच्च वास्तविक उच्चों से बहुत दूर हैं)। इन कल्पनाओं के अनुसार किसी भाव में स्थित ग्रह यदि अपने गृह में हो तो भावफल उत्तम, मित्र के गृह में मध्यम और शत्रु के गृह में निम्न कोटि का होगा। यदि ऐसे ही ग्रह अपने उच्च में हों तो भावफल उत्तम और नीच में हो तो निकृष्ट होगा। इसके मध्य में अनुपात से फलों का तारतम्य लाना होता है। तात्कालिक मैत्री, शत्रुता, समता आदि से स्वाभाविक मैत्री आदि के द्वारा निर्दिष्ट शुभाशुभ परिणामों में और अधिकता न्यूनता करनी होती है।

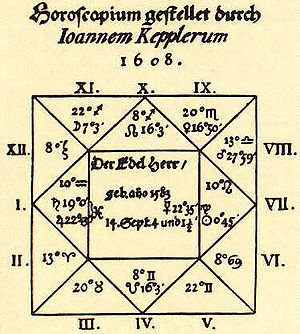

जन्मपत्री में मंगल की राशि मेष और बृश्चिक तथा मकर उच्च है। वृष और तुला शुक्र की राशि तथा मीन उच्च है। मिथुन और कन्या बुध की अपनी राशि तथा कन्या ही उसका उच्च भी है। कर्क चंद्रमा की राशि तथा वृष उच्च है। सिंह सूर्य की राशि तथा मेष मिथुनउच्च है। धनु और मीन बृहस्पति की अपनी राशि तथा कर्क उच्च है। ऐसे ही मकर और कुंभ का स्वामी शनि तथा तुला उसका उच्च है। जन्मपत्री में द्वादश भावों को किस प्रकार अंकित किया जाता है, यह जानने के लिए प्रस्तुत कोष्ठक द्रष्टव्य हैं।

हिंदू और यूनानी दोनों प्रणालियों में भावों की कल्पना एक सी किंतु 6, 11 और 12 भावों में भेद स्पष्ट है। यद्यपि हिंदू प्रणाली में झूठे भाव स शत्रु और रोग दोनों का विचार किया जाता है किंतु उनमें शत्रु भाव ही मुख्य है। यूनानी ज्योतिष में ग्यारहवाँ मित्र भाव और बारहवाँ त्रुभाव है। हिंदू ज्योतिष में 11वाँ आय और बारहवाँ व्यय है।

जन्मकुंडली में ग्रहों के संबंध में अन्य कल्पनाएँ प्राणिवर्ग के पारस्परिक संबंधों और अन्य संभाव्य परिस्थितियों पर आधारित है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए फलादेश प्राणियों पर घटित होनेवाली क्रियाओं के अनुरूप ही होते हैं। ग्रहों की स्वाभाविक मैत्री, विरोध और तटस्थता तथा तात्कालिक विद्वेष, सौहार्द्र और समभाव की मान्यताएँ जन्मकुंडली के लिए आधारशिला के रूप में गृहीत हैं। इसी प्रकार सूर्य आदि सात ग्रहों को क्रमश: आत्मा, मन, शक्ति, वाणी, ज्ञान, काम, दु:ख, तथा मेष आदि बारह राशियों की क्रम से शिर, मुख, उर (वक्ष) हृदय, उदर, कटि, वस्ति, लिंग, उरु, घुटना, जंघा और चरण आदि की कल्पनाएँ, प्राणियों की मानसिक अवस्था तथा शारीरिक विकृति, चिह्न आदि को बताने के लिए की गई हैं। ग्रहों के श्वेत आदि वर्ण, ब्राह्मण आदि जाति, सौम्य, क्रूर, आदि प्रकृति की मान्यताएँ भी प्राणिवर्ग के रूप, रंग, जाति और मनोवृत्ति के परिचय के लिए ही हैं। चोरी गई वस्तु के परिज्ञान के लिए इनका सफल प्रयोग प्रसिद्ध है।

ग्रह दशासंपादित करें

प्राणियों के समस्त जीवनकाल के भिन्न-भिन्न अवयव भिन्न-भिन्न रूपों में प्रभावित बतलानेवाले ग्रहों की दशाओं और अंतर्दशाओं के परिणाम हैं। जीवन में कौन-सा समय सुखदायक तथा कौन-सा अरिष्टप्रद होगा, भाग्योदय कब होगा, माता, पिता, बंधु, संतति, स्त्री आदि का सुख कब कैसा रहेगा, विवाह कब होगा, कौन-सी ग्रहदशा जीवन में समृद्धि उड़ेल देगी और किस ग्रह की दशा में दर-दर की खाक छाननी पड़ेगी, सबसे बढ़कर किस समय इस संसार को सदा के लिए छोड़ देना होगा इत्यादि सभी बातों का समय, ग्रहों की दशाओं और अंतर्दशाओं से ही सूचित किया जाता है।

गणना क्रमसंपादित करें

ग्रह दशा की गणना के लिए जन्मकालसंबंधी चंद्रमा का नक्षत्र प्रधान है। कृत्तिका से गणना करके नौ नौ नक्षत्रों में क्रमश: सूर्य, चंद्र, भौम, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र की दशाओं का भोगकाल 6,10,7,18,16 19,17,7,20 वर्षों के क्रम से 120 वर्ष माना गया है। इस प्रकार कृत्तिका से जन्मकालिक चंद्रमा के नक्षत्र तक की संख्या में 9 का भाग देकर शेष संख्या जिस ग्रह की होगी उसी की दशा जन्मकाल में मानी जाएगी तथा जन्म समय और नक्षत्र के पंचांगीय भोग काल से ग्रह की दशा के जन्म काल से पहले व्यतीत और जन्म के बाद के भोग काल का निर्णय करके भावी फलादेश को प्रस्तुत किया जाता है। यदि ग्रह कुंडली में अपने गृह या मित्र के गृह में हो अथवा उच्च का हो तो वह जिस भाव का स्वामी होगा, उसका फल उत्तम होगा तथा शत्रु के गृह में अथवा नीच राशि में उसके स्थित होने पर फल निकृष्ट होगा। अब प्रश्न उठता है कि सभी गणनाएँ तो अश्विनी नक्षत्र से आरंभ की जाती हैं। फिर ग्रहदशा की गणना कृत्तिका से क्यों की जाती है। तथ्य यह है कि हमारा ग्रहदशासंबंधी फलादेश तब से चला आता है जब हमारी नक्षत्र गणना कृत्तिका से आरंभ होती थी। महर्षि गर्ग ने वैदिककाल में दो स्वतंत्र नक्षत्र गणनाओं का उल्लेख किया है- एक कृत्तिकादि और दूसरी धनिष्ठादि। गर्ग वाक्य है कि- तेषां सर्वेषां नक्षत्राणां कर्मसु कृत्तिका प्रथममाचचक्षते श्रविष्ठतु संख्याया: पूर्वा लग्नानाम अर्थात् सभी नक्षत्रों में अग्न्याधान आदि कर्मों में कृत्तिका की गणना प्रथम कही जाती है किंतु धनिष्ठा क्षितिज में लगनेवाले नक्षत्रों में प्रथम है। रहस्य यह है कि जिस समय कृत्तिका (कचपिचिया) का तारापुंज विषवद्वृत्त (Equater) में था उस समय कृत्तिकादि नक्षत्र गणना का आरंभ हुआ। जब उत्तरायण का आरंभ धनिष्ठा पर होता था धनिष्ठादि गणना का आरंभ हुआ। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि मुखं वा एतन्नक्षाणां यत्कृत्तिका एताह वै प्राच्यै दिशो न च्यवंते अर्थात् कृत्तिका सब नक्षत्रों में प्रथम है। यह उदय काल में पूर्व दिशा से नहीं हटती। यह निश्चय है कि जो ग्रह या नक्षत्र विषुवद्वृत्त में होता है उसी का उदय पूर्व बिंदु में पृथ्वी तल पर सर्वत्र होता है। कृत्तिका की आकाशीय स्थिति के अनुसार गणना करने पर यह समय लगभग 5100 वर्ष पूर्व का सिद्ध होता है। अत: हमारे फलादेश की ग्रहदशा पद्धति इतनी प्राचीन तो है ही।

वर्षफलसंपादित करें

हमारी जन्मकुंडली की दशा अंतर्दशाओं के क्रम से प्रभावित होकर अरब देशवासियों ने वर्षफल की एक नई प्रणाली प्रारंभ की जिसे 'ताजिक' कहते हैं। इसमें प्राणी के जन्म काल से सौर वर्ष की पूर्ति के समय का लग्न लाकर एक वर्ष के अंदर होनेवाले शुभाशुभों का विचार किया जाता है। इसमें 16 योगों की प्रधानता है जिनमें लाभ, हानि तथा शारीरिक स्थिति का विचार किया जाता है। इन 16 योगों के नाम अरबी भाषा के ही हैं संस्कृत ग्रंथों में उनके नाम उच्चारण के अनुसार कुछ परिवर्तित हो गए है यथा, इक़बाल (इक्कबाल) अशराफ (इसराफ़), इत्तसाल (इत्त्थसाल) आदि।

जन्मपत्री का इतिहाससंपादित करें

वर्तमान समय में राशिचक्र के बारह भाग कर जन्मकुंडली के फलादेश की जो प्रणाली प्रचलित है इसका उल्लेख भार के प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं है। किन्तु अथर्व ज्योतिष में बहुत पहले से ही इस पद्धति के मूल तत्व निहित हैं। इसमें राशिचक्र के २७ नक्षत्रों के नौ भाग करके तीन-तीन नक्षत्रों का एक-एक भाग माना गया है। इनमें प्रथम 'जन्म नक्षत्र', दसवाँ 'कर्म नक्षत्र' तथा उन्नीसवाँ 'आधान नक्षत्र' माना गया है। शेष को क्रम से संपत्, विपत्, क्षेम्य, प्रत्वर, साधक, नैधन, मैत्र और परम मैत्र माना गया है, जैसे-

- १ से ९ -- जन्म नक्षत्र

- १० से १८ -- कर्म नक्षत्र

- १९ -- आधान नक्षत्र

- २० -- संपत्कर

- २१ -- विपत्कर

- २२ -- क्षेम्य

- २३ -- प्रत्वर

- २४ -- साधक

- २५ -- नैधन (मृत्यु)

- २६ -- मैत्र

- २७ -- परममैत्र

इनमें जन्म, संपत् और नैधन (मृत्यु) अर्थात् १, २ और ७, द्वादश भाववाली जन्मकुंडली के १, २ और ८ स्थानों से मिलते हैं।

अथर्व ज्योतिष में दसवाँ कर्म नक्षत्र है। आधुनिक पद्धति में भी दशम स्थान कर्म है। इससे सिद्ध है कि अथर्व ज्योतिष में नौ स्थान वर्तमान कुंडली के बारह स्थानों के किसी न किसी स्थान में अंतर्भुक्त हो जाते हैं जो मेष आदि संज्ञाओं के प्रचार में अने के पहले ही से हमारी फलादेश पद्धति में विद्यमान थे। पूर्व क्षितिज में लगनेवाले नक्षत्रों को लग्न नक्षत्र मानने का वर्णन ३३०० वर्ष प्राचीन वेदांग ज्योतिष में भी है। जैसे,- श्रविष्ठाभ्यो गुणाभ्यस्तान् प्राग्विलग्नान् विनिर्दिशेनद। अर्थात् गुण (तीन) तीन की गणना कर घनिष्ठा से पूर्व क्षितिज में लगे नक्षत्रों को बताना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय २७ नक्षत्रों में तीन तीन भाग करके नक्षत्र चक्र के नव भाग किए गए थे। अथर्व ज्योतिष के नव विभागों का सामंजस्य इससे हो जाता है।

बारह राशियों का प्रचार कालसंपादित करें

यूरोपीय विद्वानों का मत है कि नक्षत्र चक्र के बारह भाग या बारह राशियाँ भारत में बाहर से आई। किंतु हमारे वैदिक साहित्य में सूर्य की गति के आधार पर नक्षत्र चक्र के बारह भाग और चंद्रमा की दैनिक गति के आधार पर २७ भाग पहले से किए गए हैं। यद्यपि हमारे पुराणों में जिस प्रकार नक्षत्रों और चंद्रमा से संबंधित कथाएँ हैं, उसी प्रकर मेषादि राशियों की कथाएँ नहीं हैं किंतु ग्रीक साहित्य में हैं। फिर भी इतने से ही सिद्ध नहीं होता कि राशिगणना और भाव भारत में बाहर से आए। यूरोपीय विद्वानों की ही उक्तियाँ इसके विपरीत साक्ष्य दे रही हैं। जैकोबी का कथन है कि जन्मकुंडली में द्वादश गृहों से फल बताने की पद्धति फारमीकस मैटरनस (३३६ ई. - ३५४ ई.) के ग्रंथ में मिलती है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि टोलेमी से पहले ग्रीस में भी किसी जातक ग्रंथ का पता नहीं लगता। टोलेमी के दो जातक ग्रंथ अल्मिजास्ती (आल्मजेस्ट) और टाइट्राबिब्लास कहे जाते हैं किंतु यह प्रमाणित नहीं है। यदि ३५४ ई. के बाद फारमीकस मैटरनस् के ग्रंथ का प्रचार भारत में हुआ सत्य मान लिया जाय तो वराहमिहिर (५५० ई.) के पूर्व २५० वर्षों में ६ आर्य ग्रंथकार और पाँच आर्ष ग्रंथकारों का होना संभव नहीं प्रतीत होता। वराहमिहिर ने अपने पूर्ववर्ती मय यवन, मणित्त्थ, सत्य, विष्णुगुप्त आदि आचार्यों का नाम लिया है। बृहज्जातक के टीकाकार भट्टोत्पल का मत है कि ये विष्णुगुप्त चंद्रमा के मंत्री अचार्य चाणक्य हैं। इस प्रकार यह हमारी राशिगणना पद्धति ईसवी सन् से ३०० वर्ष पूर्व की सिद्ध होती है। इससे यह कथन तथ्यपूर्ण नहीं है कि राशिगणना भारत में बाहर से आई।

बृहत्संहिता के ग्रहचाराध्याय (अध्याय १०४) में ग्रहगोचर फल दिए हैं। उसमें प्रथम स्थान चंद्र का है। उस अध्याय में 'मांडव्य' का उल्लेख है। मांडव्य आर्ष ग्रंथकार हैं। मांडव्य के ग्रंथ में चंद्रकुंडली मुख्य थी अथवा उसमें चंद्रमा के स्थान से विचार किया गया था। यह विचार अथर्व ज्यातिष के ९ स्थानों से होता था। १० राशियों के प्रचार में आने के बाद इसका विचार १२ भावों से होने लगा। अत: जन्मकुंडली की पद्धति गर्ग आदि किसी ऋषि ने प्रचलित की, यह मानना ही युक्तिसंगत है। क्योंकि ईसवी सन् से ५०० वर्ष पूर्व विद्यमान विशिष्ट सिद्धांत में भी लग्न और भावों की कल्पना है।

भारतीय ज्योतिष में कुछ राशियों और ग्रीक नाम इस बात के प्रमाण हैं कि यूनानियों से हमारा प्राचीन-संपर्क था। उनसे अनेक विद्याओं और कलाओं का आदान-प्रदान भी हुआ। वराहमिहिर ने लिखा है कि-

- म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्मृतम्।

- ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते किं 'पुनर्दैवविद् द्विज:॥

- ('यवन म्लेच्छ' हैं, जातक शास्त्र उसमें समीचीन रूप से विद्यमान है जिससे उनकी पूजा ऋषियों के तुल्य होती है, फिर देवज्ञ ब्राह्मण के लिए कहना ही क्या है!)

इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि हमारा सारा का सारा जातकशास्त्र उधार लिया गया है। भारतीय जन्मकुंडली की पद्धति जानकर यूनानियों ने उसका विस्तार अवश्य किया और नवीन रूप में उसे वराहमिहिर के समय में भारतीयों के सम्मुख प्रस्तुत किया। फलत: वराहमिहिर ने उनकी होरा, द्रेष्काण आदि नवीन पद्धतियों के साथ राशियों के नाम भी यूनानी ही रख लिए, जैसे आज हमारा बीजगणित अरबों द्वारा यूरोप में फैलाया जाकर अपने बहद् रूप में पुन: भारत लौटकर नवीन गणित (अलजब्रा) के नाम से विख्यात हुआ है।

द्वादश भावसंपादित करें

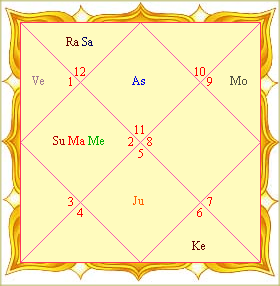

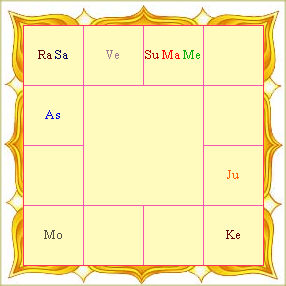

जिस तरह आकाश मण्डल में बारह राशियां हैं, वैसे ही वर्तमान समय में कुंडली में बारह भाव (द्वादश भाव) होते हैं। जन्म कुंडली या जन्मांग चक्र में किसी के जन्म समय में आकाश की उस जन्म स्थान पर क्या स्थिति थी, इसका आकाशी नक्श है। बारह खानों का चार्ट जन्मांग में बनाया जाता है। हिन्दू ज्योतिष इनको " भाव " कहते हैं। अंग्रेजी में 'हाऊस` और फारसी में 'खाना` कहते हैं। ये कई शैलियों में बनाये जाते हैं। उत्तर एवं दक्षिण भारत में प्रयोग में लाये जाने वाले जन्मकुण्डली चित्र-

अब आचार्यों द्वारा इन बारह भावों के विभिन्न नाम एवं उनसे संबंधित विषयों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रथम भाव : इसे लग्न कहते हैं। अन्य कुछ नाम ये भी हैं : हीरा, तनु, केन्द्र, कंटक, चतुष्टय, प्रथम। इस भाव से मुख्यत: जातक का शरीर, मुख, मस्तक, केश, आयु, योग्यता, तेज, आरोग्य का विचार होता है।

द्वितीय भाव : यह धन भाव कहलाता है। अन्य नाम हैं, पणफर, द्वितीय। इससे कुटुंब-परिवार, दायीं आंख, वाणी, विद्या, बहुमुल्य सामग्री का संग्रह, सोना-चांदी, चल-सम्पत्ति, नम्रता, भोजन, वाकपटुता आदि पर विचार किया जाता है।

तृतीय भाव : यह पराक्रम भाव के नाम से जाना जाता है। इसे भातृ भाव भी कहते हैं। अन्य नाम हैं आपोक्लिम, अपचय, तृतीय। इस भाव से भाई-बहन, दायां कान, लघु यात्राएं, साहस, सामर्थ्य अर्थात् पराक्रम, नौकर-चाकर, भाई बहनों से संबंध, पडौसी, लेखन-प्रकाशन आदि पर विचार करते है।

चतुर्थ भाव : यह सुख भाव कहलाता है। अन्य नाम हैं- केन्द्र, कंटक, चतुष्टय। इस भाव से माता, जन्म समय की परिस्थिति, दत्तक पुत्र, हृदय, छाती, पति-पत्नी की विधि यानी कानूनी मामले, चल सम्पति, गृह-निर्माण, वाहन सुख का विचार करते है।

पंचम भाव : यह सुत अथवा संतान भाव भी कहलाता है। अन्य नाम है-त्रिकोण, पणफर, पंचम। इस भाव से संतान अर्थात् पुत्र .पुत्रियां, मानसिकता, मंत्र-ज्ञान, विवेक, स्मरण शक्ति, विद्या, प्रतिष्टा आदि का विचार करते हैं।

षष्ट भाव : इसे रिपुभाव कहते हैं। अन्य नाम हैं रोग भाव, आपोक्लिम, उपचय, त्रिक, षष्ट। इस भाव से मुख्यत: शत्रु, रोग, मामा, जय-पराजय, भूत, बंधन, विष प्रयोग, क्रूर कर्म आदि का विचार होता है।

सप्तम भाव : यह पत्नी भाव अथवा जाया भाव कहलाता है। अन्य नाम हैं-केन्द्र, कंटक, चतुष्टय, सप्तम। इस भाव से पति अथवा पत्नी, विवाह संबंध, विषय-वासना, आमोद-प्रमोद, व्यभिचार, आंतों, सांझेदारी के व्यापार आदि पर विचार किया जाता है।

अष्टम भाव : इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं। अन्य नाम हैं-लय स्थान, पणफर, त्रिक, अष्टम। आठवें भाव से आयु, मृत्यु का कारण, दु:ख-संकट, मानसिक पीड़ा, आर्थिक क्षति, भाग्य हानि, गुप्तांग के रोगों, आकस्मिक धन लाभ आदि का विचार होता है।

नवम भाव : इसे भाग्य भाव कहलाता हैं। अन्य नाम हैं त्रिकोण और नवम। भाग्य, धर्म पर आस्था, गुरू, पिता, पूर्व जन्म के पुण्य-पाप, शुद्धाचरण, यश, ऐश्वर्य, वैराग्य आदि विषयों पर विचार इसी भाव के अन्तर्गत होता है।

दशम भाव : यह कर्म भाव कहलाता है। अन्य नाम हैं- केन्द्र, कंटक, चतुषृय-उपचय, राज्य, दशम। दशम भाव से कर्म, नौकरी, व्यापार-व्यवसाय, आजीविका, यश, सम्मान, राज-सम्मान, राजनीतिक विषय, पदाधिकार, पितृ धन, दीर्ध यात्राएं, सुख आदि पर विचार किया जाता है।

एकादश भाव : यह भाव आय भाव भी कहलाता है। अन्य नाम हैं- पणफर, उपचय, लब्धि, एकादश। इस भा से प्रत्येक प्रकार के लाभ, मित्र, पुत्र वधू, पूर्व संपन्न कर्मों से भाग्योदय, सिद्धि, आशा, माता की मृत्यु आदि का विचार होता है।

द्वादश भाव : यह व्यय भाव कहलाता है। अन्य नाम हैं- अंतिम, आपोक्लिम, एवं द्वादश। इस भाव से धन व्यय, बायीं आंख, शैया सुख, मानसिक क्लेश, दैवी आपत्तियां, दुर्घटना, मृत्यु के उपरान्त की स्थिति, पत्नी के रोग, माता का भाग्य, राजकीय संकट, राजकीय दंड, आत्म-हत्या, एवं मोक्ष आदि का विचार किया जाता है।

इन्हें भी देखेंसंपादित करें

बाहरी कड़ियाँसंपादित करें

- जन्मकुण्डली निर्माण (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय)

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें