Mahabharata By Socialist Vanita Kasaniy PunjabOne of the two major sanskrit epics of ancient indiaRead in another languagedownloadTake careEditMahabharata is a major cave of Hindus

| महाभारत | |

|---|---|

महाभारत महाकाव्य की हस्तलिखित पाण्डुलिपि | |

| अन्य प्रसिद्ध नाम | भारत,जय |

| लोकप्रियता | भारत, नेपाल, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, जावा द्वीप, जकार्ता, थाइलैंड, तिब्बत, म्यान्मार |

| रचयिता | वेदव्यास |

| लेखक | गणेश |

| प्रचारक | वैशम्पायन,सूत,जैमिनि,पैल |

| ग्रंथ का परिमाण | |

| श्लोक संख्या(लम्बाई) | १,१०,००० - १,४०,००० |

| रचना काल | ३१०० - १२०० ईसा पूर्व |

| १)वेदव्यास द्वारा १०० पर्वो में | ३१०० ईसा पूर्व |

| २)सूत द्वारा १८ पर्वो में | २००० ईसा पूर्व |

| ३)आधुनिक लिखित अवस्था में | १२००-६०० ईसा पूर्व |

| मूलतत्त्व और आधार | |

| आधार | कौरवों और पाण्डवों के मध्य का आपसी संघर्ष |

| मुख्य पात्र | श्रीकृष्ण,अर्जुन,भीष्म,कर्ण,भीम,दुर्योधन,युधिष्ठिर |

परंपरागत रूप से, महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। महाभारत के थोक को शायद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग 400 ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं थे।[6][7] महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएँ संभवतः 9 वीं और 8 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की हैं।[7] पाठ संभवत: प्रारंभिक गुप्त राजवंश(c. 4 वीं शताब्दी सीई) द्वारा अपने अंतिम रूप में पहुंच गया।[8][9] महाभारत के अनुसार, कथा को 24,000 श्लोकों के एक छोटे संस्करण से विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता है।[10] हिन्दू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भो एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरुपण किया हैं। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्धनीति, योगशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोलविद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया हैं।[11]

मूल काव्य रचना इतिहास

वेदव्यास जी को महाभारत पूरा रचने में ३ वर्ष लग गये थे, इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नही हुआ था, जितना की आज दिखाई देता है। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रन्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी परम्परागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था।[12] उस समय संस्कृत ऋषियों की भाषा थी और ब्राह्मी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी।[13] इस प्रकार ऋषियों द्वारा सम्पूर्ण वैदिक साहित्य मौखिक रूप से याद कर पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्षों तक याद रखा गया। फिर धीरे धीरे जब समय के प्रभाव से वैदिक युग के पतन के साथ ही ऋषियों की वैदिक साहित्यों को याद रखने की शैली लुप्त हो गयी तब से वैदिक साहित्य को पाण्डुलिपियों पर लिखकर सुरक्षित रखने का प्रचलन हो गया। यह सर्वमान्य है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओं से गुजर कर बना है।[14] विद्वानों द्वारा इसकी रचना की चार प्रारम्भिक अवस्थाएं पहचानी गयी हैं। ये अवस्थाएं संभावित रचना काल क्रम में निम्न लिखित हैं:

प्रारम्भिक अवस्थाएं

१२००-६०० ईसा पूर्व

ऐतिहासिक एवं भाषाई प्रमाण

- १००० ईसा पूर्व

- महाभारत में गुप्त और मौर्य कालीन राजाओं तथा जैन(१०००-७०० ईसा पूर्व) और बौद्ध धर्म(७००-२०० ईसा पूर्व) का भी वर्णन नहीं आता।[15] साथ ही शतपथ ब्राह्मण[16](११०० ईसा पूर्व) एवं छांदोग्य-उपनिषद(१००० ईसा पूर्व) में भी महाभारत के पात्रों का वर्णन मिलता है। अतएव यह निश्चित तौर पर १००० ईसा पूर्व से पहले रची गयी होगी।[17]

- ६००-४०० ईसा पूर्व

- प्रथम शताब्दी

- यूनान के पहली शताब्दी के राजदूत डियो क्ररायसोसटम (Dio Chrysostom) यह बताते है की दक्षिण-भारतीयों के पास एक लाख श्लोकों का एक ग्रंथ है।[20][21], जिससे यह पता चलता है कि महाभारत पहली शताब्दी में भी एक लाख श्लोकों का था। महाभारत की कहानी को ही बाद के मुख्य यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी में बार-बार अन्य रूप से दोहराया गया, जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, कर्ण-अर्जुन प्रतिस्पर्धा आदि।[22]

- संस्कृत की सबसे प्राचीन पहली शताब्दी की एमएस स्पित्ज़र पाण्डुलिपि में भी महाभारत के १८ पर्वों की अनुक्रमणिका दी गयी है[23], जिससे यह पता चलता है कि इस काल तक महाभारत १८ पर्वों के रूप में प्रसिद्ध थी, यद्यपि १०० पर्वों की अनुक्रमणिका बहुत प्राचीन काल में प्रसिद्ध रही होगी, क्योंकि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना सर्वप्रथम १०० पर्वों में की थी, जिसे बाद में सूत जी ने १८ पर्वों के रूप में व्यवस्थित कर ऋषियों को सुनाया था।[24]

- ५वीं शताब्दी

| “ | उक्तञच महाभारते शतसाहस्त्रयां संहितायां पराशरसुतेन वेदव्यासेन व्यासेन। | „ |

पुरातत्त्व प्रमाण (१९०० ई.पू से पहले)

- प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता हैं, बलराम जी द्वारा इसके तट के समान्तर प्लक्ष पेड़ (प्लक्षप्रस्त्रवण, यमुनोत्री के पास) से प्रभास क्षेत्र (वर्तमान कच्छ का रण) तक तीर्थयात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है।[26]

- कई भू-विज्ञानी मानते हैं कि वर्तमान सूखी हुई घग्गर-हकरा नदी ही प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी थी, जो ५०००-३००० ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी और लगभग १९०० ईसा पूर्व में भूगर्भी परिवर्तनों के कारण सूख गयी थी। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीतमा की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं।

- भूगर्भी परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी का पानी यमुना में चला गया, गंगा-यमुना संगम स्थान को 'त्रिवेणी' (गंगा-यमुना-सरस्वती) संगम मानते है।[27] इस घटना को बाद के वैदिक साहित्यों में वर्णित हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहाकर ले जाने से भी जोड़ा जाता है क्योंकि पुराणों में आता है कि परीक्षित की २८ पीढियों के बाद गंगा में बाढ़ आ जाने के कारण सम्पूर्ण हस्तिनापुर पानी में बह गया और बाद की पीढियों ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया।

- महाभारत में सरस्वती नदी के विनाश्न नामक तीर्थ पर सूखने का सन्दर्भ आता है जिसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी ने मलेच्छ (सिंध के पास के) प्रदेशो में जाना बंद कर दिया।[28]

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे ४०००-३५०० वर्ष पुराने शहर खोज निकाले हैं। इनको महाभारत में वर्णित द्वारका के सन्दर्भों से जोड़ा गया है। प्रो॰एस.आर राव ने कई तर्क देकर इस नगरी को द्वारका सिद्ध किया है। यद्यपि अभी मतभेद जारी है क्योंकि गुजरात के पश्चिमी तट पर कई अन्य ७५०० वर्ष पुराने शहर भी मिल चुके हैं।[29]

निष्कर्ष

- इन सम्पूर्ण तथ्यों से यह माना जा सकता है कि महाभारत निश्चित तौर पर ३१००-१२०० ईसा पूर्व रची गयी होगीं, जो महाभारत में वर्णित ज्योतिषीय तिथियों, भाषाई विश्लेषण, विदेशी सूत्रों एवं पुरातत्व प्रमाणों से मेल खाती है। परन्तु आधुनिक संस्करण की रचना ६००-२०० ईसा पूर्व हुई होगी। अधिकतर अन्य वैदिक साहित्यों के समान ही यह महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढी दर पीढी पहुँचा और बाद में छपाई की कला के विकसित होने से पहले ही इसके बहुत से अन्य भौगोलिक संस्करण भी हो गये, जिनमें बहुत सी ऐसी घटनायें हैं जो मूल कथा में नहीं दिखती या फिर किसी अन्य रूप में दिखती है।

परिचय

आरम्भ

| “ | नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥ | „ |

- परन्तु महाभारत के आदिपर्व में दिये वर्णन के अनुसार कई विद्वान इस ग्रंथ का आरम्भ "नारायणं नमस्कृत्य" से, तो कोई आस्तिक पर्व से और दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपचिर वसु की कथा से इसका आरम्भ मानते हैं।[30]

विभिन्न नाम

- यह महाकाव्य 'जय संहिता', 'भारत' और 'महभारत' इन तीन नामों से प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले १,००,००० श्लोकों के परिमाण के 'भारत' नामक ग्रंथ की रचना की थी, इसमें उन्होने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ-साथ अन्य कई महान ऋषियों, चन्द्रवंशी-सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले। इसके बाद व्यास जी ने २४,००० श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चन्द्रवंशी-सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भारतवंशियों को केन्द्रित करके 'भारत' काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें 'जय' भी कहा जाने लगा। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों "वेदों" को रखा और दूसरे पर 'भारत ग्रंथ' को रखा, तो 'भारत ग्रंथ' सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। अतः 'भारत' ग्रंथ की इस महत्ता (महानता) को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे 'महाभारत' नाम दिया और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य 'महाभारत' के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ।[31]

ग्रन्थ लेखन की कथा

- महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अन्त तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली।[32] परन्तु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुँचाया जाये क्योंकि इसकी जटिलता और लम्बाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएँ। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गये, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे।[कृपया उद्धरण जोड़ें] व्यासजी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठनाईयाँ उत्पन्न कर सकती हैं अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच-बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नये श्लोक रच देते। इस प्रकार सम्पूर्ण महाभारत ३ वर्षों के अन्तराल में लिखी गयी।[33] वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित एक लाख श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदन्तर उपाख्यानों को छोड़कर चौबीस हजार श्लोकों की भारत संहिता बनायी। तत्पश्चात व्यास जी ने साठ लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनायी, जिसके तीस लाख श्लोकों देवलोक में, पंद्रह लाख पितृलोक में तथा चौदह लाख श्लोक गन्धर्वलोक में समादृत हुए। मनुष्यलोक में एक लाख श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया तदन्तर अन्य शिष्यों वैशम्पायन, पैल, जैमिनि, असित-देवल आदि को इसका अध्ययन कराया।[34] शुकदेव जी ने गन्धर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन कराया। देवर्षि नारद ने देवताओं को, असित-देवल ने पितरों को और वैशम्पायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया।[35] वैशम्पायन जी द्वारा महाभारत काव्य जनमेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषि-मुनियों को सुनाया गया था।

विशालता

- महाभारत की विशालता और दार्शनिक गूढता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है बल्कि हिन्दू धर्म और वैदिक परम्परा का भी सार है। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथमपर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है :

| “ | "जो यहाँ (महाभारत में) है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जायेगा, जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा"[36] | „ |

महाभारत का १८ पर्वो और १०० उपपर्वो में विभाग[37]

| पर्व | शीर्षक | उप-पर्व संख्या | उप-पर्व सूची | अध्याय एवम श्लोक संख्या | विषय-सूची |

|---|---|---|---|---|---|

| १ | आदिपर्व |

|

| ||

| २ | सभापर्व |

|

| ||

| ३ | अरयण्कपर्व |

|

| ||

| ४ | विराटपर्व |

|

| ||

| ५ | उद्योगपर्व |

|

| ||

| ६ | भीष्मपर्व |

|

| ||

| ७ | द्रोणपर्व |

|

| ||

| ८ | कर्णपर्व |

|

| ||

| ९ | शल्यपर्व |

|

| ||

| १० | सौप्तिकपर्व |

|

| ||

| ११ | स्त्रीपर्व |

|

| ||

| १२ | शांतिपर्व |

|

| ||

| १३ | अनुशासनपर्व |

|

| ||

| १४ | अश्वमेधिकापर्व |

|

| ||

| १५ | आश्रम्वासिकापर्व |

|

| ||

| १६ | मौसुलपर्व |

|

| ||

| १७ | महाप्रस्थानिकपर्व |

|

| ||

| १८ | स्वर्गारोहणपर्व |

|

| ||

| खिलभाग | हरिवंशपर्व |

|

|

पृष्ठभूमि और इतिहास

महाभारत चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरव और पाण्डव के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। १०० कौरव भाइयों और पाँच पाण्डव भाइयों के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला उससे अन्तत: महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। इस युद्ध की भारतीय और पश्चिमी विद्वानों द्वारा कई भिन्न भिन्न निर्धारित की गयी तिथियाँ निम्नलिखित हैं-

- विश्व विख्यात भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ वराहमिहिर के अनुसार महाभारत युद्ध २४४९ ईसा पूर्व हुआ था।[38]

- विश्व विख्यात भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ आर्यभट के अनुसार महाभारत युद्ध १८ फ़रवरी ३१०२ ईसा पूर्व में हुआ था।[39]

- चालुक्य राजवंश के सबसे महान सम्राट पुलकेसि २ के ५वीं शताब्दी के ऐहोल अभिलेख में यह बताया गया है कि भारत युद्ध को हुए ३, ७३५ वर्ष बीत गए है, इस दृष्टिकोण से महाभारत का युद्ध ३१०० ईसा पूर्व लड़ा गया होगा।[40]

- पुराणों की माने तो यह युद्ध १९०० ईसा पूर्व हुआ था, पुराणों में दी गई विभिन्न राज वंशावली को यदि चन्द्रगुप्त मौर्य से मिला कर देखा जाये तो १९०० ईसा पूर्व की तिथि निकलती है, परन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य १५०० ईसा पूर्व में हुआ था, यदि यह माना जाये तो ३१०० ईसा पूर्व की तिथि निकलती है क्योंकि यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक "इंडिका" में जिस चन्द्रगुप्त का उल्लेख किया था वो गुप्त वंश का राजा चन्द्रगुप्त भी हो सकता है।[41]

- अधिकतर पश्चिमी विद्वान जैसे मायकल विटजल के अनुसार भारत युद्ध १२०० ईसा पूर्व में हुआ था, जो इसे भारत में लौह युग (१२००-८०० ईसा पूर्व) से जोड़कर देखते हैं।[42]

- अधिकतर भारतीय विद्वान जैसे बी ऐन अचर, एन एस राजाराम, के सदानन्द, सुभाष काक ग्रह-नक्षत्रों की आकाशीय गणनाओं के आधार पर इसे ३०६७ ईसा पूर्व और कुछ यूरोपीय विद्वान जैसे पी वी होले इसे १३ नवंबर ३१४३ ईसा पूर्व में आरम्भ हुआ मानते हैं।[43][44]

- भारतीय विद्वान पी वी वारटक महाभारत में वर्णित ग्रह-नक्षत्रों की आकाशीय गणनाओं के आधार पर इसे १६ अक्टूबर ५५६१ ईसा पूर्व में आरम्भ हुआ मानते हैं। उनके अनुसार यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक "इंडिका" में अपनी भारत यात्रा के समय जमुना (यमुना) के तट पर बसे मेथोरा (मथुरा) राज्य में शूरसेनियों से भेंट का वर्णन किया था, मेगस्थनीज ने यह बताया था कि ये शूरसेनी किसी हेराकल्स नामक देवता की पूजा करते थे और ये हेराकल्स काफी चमत्कारी पुरुष होता था तथा चन्द्रगुप्त से १३८ पीढ़ी पहले था। हेराकल्स ने कई विवाह किए और कई पुत्र उत्पन्न किए। परन्तु उसके सभी पुत्र आपस में युद्ध करके मारे गये। यहाँ ये स्पष्ट है कि ये हेराकल्स श्रीकृष्ण ही थे, विद्वान इन्हें हरिकृष्ण कह कर श्रीकृष्ण से जोड़ते है क्योंकि श्रीकृष्ण चन्द्रगुप्त से १३८ पीढ़ी पहले थे तो यदि एक पीढी को २०-३० वर्ष दे तो ३१००-५६०० ईसा पूर्व श्रीकृष्ण का जन्म समय निकलता है अतः इस आधार पर महाभारत का युद्ध ५६००-३१०० ईसा पूर्व के समय हुआ होगा।[44][45]

महाभारत की संक्षिप्त कथा

मुख्य उल्लेख :महाभारत की विस्तृत कथा

कुरुवंश की उत्पत्ति और पाण्डु का राज्य अभिषेक

पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चन्द्रमा, चन्द्रमा से बुध और बुध से इला-नन्दन पुरूरवा का जन्म हुआ। उनसे आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरू हुए। पूरू के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शान्तनु हुए। शान्तनु से गंगानन्दन भीष्म उत्पन्न हुए। शान्तनु से सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए थे। चित्रांगद नाम वाले गन्धर्व के द्वारा मारे गये और राजा विचित्रवीर्य राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गये। तब सत्यवती की आज्ञा से व्यासजी ने नियोग के द्वारा अम्बिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अम्बालिका के गर्भ से पाण्डु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी द्वारा सौ पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और पाण्डु के युधिष्टर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि पांच पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पाण्डु को राजा बनाया गया। एक बार वन में आखेट खेलते हुए पाण्डु के बाण से एक मैथुनरत मृगरुपधारी ऋषि की मृत्यु हो गयी। उस ऋषि से शापित हो कि "अब जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तो तेरी मृत्यु हो जायेगी", पाण्डु अत्यन्त दुःखी होकर अपनी रानियों सहित समस्त वासनाओं का त्याग करके तथा हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को अपना का प्रतिनिधि बनाकर वन में रहने लगें।

पाण्डवों का जन्म तथा लाक्षागृह षडयन्त्र

राजा पाण्डु के कहने पर कुन्ती ने दुर्वासा ऋषि के दिये मन्त्र से यमराज को आमन्त्रित कर उनसे युधिष्ठिर और कालान्तर में वायुदेव से भीम तथा इन्द्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। कुन्ती से ही उस मन्त्र की दीक्षा ले माद्री ने अश्वनीकुमारों से नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया। एक दिन राजा पाण्डु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण करते हुए पाण्डु के मन चंचल हो जाने से मैथुन में प्रवृत हुये जिससे शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई किन्तु पुत्रों के पालन-पोषण के लिये कुन्ती हस्तिनापुर लौट आई। कुन्ती ने विवाह से पहले सूर्य के अंश से कर्ण को जन्म दिया और लोकलाज के भय से कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने उसे बचाकर उसका पालन किया। कर्ण की रुचि युद्धकला में थी अतः द्रोणाचार्य के मना करने पर उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। शकुनि के छलकपट से दुर्योधन ने पाण्डवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया तथा युवावस्था में भी जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो लाक्ष के बने हुए घर लाक्षाग्रह में पाण्डवों को भेजकर उन्हें आग से जलाने का प्रयत्न किया, किन्तु विदुर की सहायता के कारण से वे उस जलते हुए गृह से बाहर निकल गये।

द्रौपदी स्वयंवर

पाण्डव वहाँ से एकचक्रा नगरी गये और मुनि का वेष बनाकर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में गये जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होनेवाला था। वहाँ एक के बाद एक सभी राजाओं एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया किन्तु सफलता हाथ न लगी। तत्पश्चात् अर्जुन ने तैलपात्र में प्रतिबिम्ब को देखते हुये एक ही बाण से मत्स्य को भेद डाला और द्रौपदी ने आगे बढ़ कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दीं। माता कुन्ती के वचनानुसार पाँचों पाण्डवों ने द्रौपदी को पत्नीरूप में प्राप्त किया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद,धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को सन्देह हो गया था कि वे पाँच ब्राह्मण पाण्डव ही हैं। अतः उनकी परीक्षा करने के लिये द्रुपद ने उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलाया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया किन्तु पाण्डवों ने वहाँ रखे रत्नाभूषणों तथा रत्न-माणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किन्तु जब वे शस्त्रागार में गये तो वहाँ रखे अस्त्र-शस्त्रों में उन सभी ने बहुत अधिक रुचि दिखायी और अपनी पसन्द के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रिया-कलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मणों के रूप में पाण्डव ही हैं।

इन्द्रप्रस्थ की स्थापना

द्रौपदी स्वयंवर से पूर्व विदुर को छोड़कर सभी पाण्डवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया। गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र द्वारा दिए खण्डहर स्वरुप खाण्डव वन को आधे राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ अर्जुन ने श्रीकृष्ण के साथ मिलकर समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करते हुए खाण्डववन को जला दिया और इन्द्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बाँध से निवारण करके अग्नि देव को तृप्त किया। इसके फलस्वरुप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गाण्डीव धनुष और उत्तम रथ तथा श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इन्द्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अतिप्रसन्न हुए। उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पाण्डवों ने श्रीकृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौन्दर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। इन्द्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खाण्डव वन को इन्द्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इन्द्रप्रस्थ नाम दिया गया।

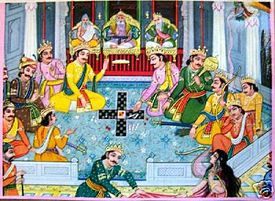

द्रौपदी का अपमान और पाण्डवों का वनवास

पाण्डवों ने सम्पूर्ण दिशाओं पर विजय पाते हुए प्रचुर सुवर्णराशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका वैभव दुर्योधन के लिये असह्य हो गया अतः शकुनि, कर्ण और दुर्योधन आदि ने युधिष्ठिर के साथ जूए में प्रवृत्त होकर उसके भाइयो, द्रौपदी और उनके राज्य को कपट द्यूत के द्वारा हँसते-हँसते जीत लिया और कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। परन्तु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। धृतराष्ट्र ने एक बार फिर दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें से जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक ही दांव में जो भी पक्ष हार जाएगा, वे मृगचर्म धारण कर बारह वर्ष वनवास करेंगे और एक वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस एक वर्ष में भी यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से बारह वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस प्रकार पुन जूए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में चले गये। वहाँ बारहवाँ वर्ष बीतने पर एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए वे विराट नगर में गये। जब कौरव विराट की गौओं को हरकर ले जाने लगे, तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पाण्डवों को पहचान लिया था परन्तु उनका का अज्ञातवास तब तक पूरा हो चुका था। परन्तु १२ वर्षो के ज्ञात और एक वर्ष के अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी कौरवों ने पाण्डवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया।

शांतिदूत श्रीकृष्ण, युद्ध आरम्भ तथा गीता-उपदेश

- धर्मराज युधिष्ठिर सात अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास दूत बनकर गये। उन्होंने ग्यारह अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा कि तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या केवल पाँच ही गाँव अर्पित कर युद्ध टाल दों।

- श्रीकृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने पाण्डवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर युद्ध करने का निशचय किया। ऐसा कहकर वह भगवान श्रीकृष्ण को बंदी बनाने के लिये उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्रीकृष्ण ने माया से अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर सबको भयभीत कर दिया। तदनन्तर वे युधिष्ठिर के पास लौट गये और बोले कि दुर्योधन के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएँ कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटीं। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गये।

- तब भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे कहा-"पार्थ! भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। 'मैं ब्रह्म हूँ'- इस प्रकार तुम उस आत्मा का अस्तित्व समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समानभाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले क्षात्रधर्म का पालन करो। इस प्रकार श्रीकृष्ण के ज्ञानयोग, भक्तियोग एवं कर्मयोग के बारे में विस्तार से कहने पर अर्जुन ने फिर से रथारूढ़ हो युद्ध के लिये शंखध्वनि की।

- दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पाण्डवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्मसहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पाण्डव-पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखण्डी आदि पाण्डव- पक्ष के वीर कौरव-सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पाण्डव-सेना का वह युद्ध, देवासुर-संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनन्ददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने दस दिनों तक युद्ध करके पाण्डवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया।

भीष्म और द्रोण वध

भीष्म ने दस दिनों तक युद्ध करके पाण्डवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। श्रीकृष्ण के सुझाव पर पाण्डवों ने भीष्म से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म ने कहा कि पांडव शिखंडी को सामने करके युद्ध लड़े। भीष्म उसे कन्या ही मानते थे और उसे सामने पाकर वो शस्त्र नहीं चलाने वाले थे। और शिखंडी को अपने पूर्व जन्म के अपमान का बदला भी लेना था उसके लिये शिवजी से वरदान भी लिया कि भीष्म कि मृत्यु का कारण बनेगी। १०वे दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया और शिखंडी को सामने देख कर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया और अर्जुन ने अपनी बाणवृष्टि से उन्हें बाणों कि शय्या पर सुला दिया। तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। फिर से दोनों पक्षो में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मतस्यनरेश विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोणरूपी समुद्र में डूब गये थे। लेकिन जब पाण्डवो ने छ्ल से द्रोण को यह विश्वास दिला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो आचार्य द्रोण ने निराश हों अस्त्र शस्त्र त्यागकर उसके बाद योग समाधि ले कर अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न ने योग समाधि लिए द्रोण का मस्तक तलवार से काट कर भूमि पर गिरा दिया।

कर्ण और शल्य वध

द्रोण वध के पश्चात कर्ण कौरव सेना का कर्णधार हुआ। कर्ण और अर्जुन में भाँति-भाँति के अस्त्र-शस्त्रों से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर-संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु-पक्ष के बहुत-से वीरों का संहार कर डाला। यद्यपि युद्ध गतिरोधपूर्ण हो रहा था लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धँस गया। गुरु परशुराम के शाप के कारण वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाकर रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है। तब श्रीकृष्ण, अर्जुन को उसके द्वारा किये अभिमन्यु वध, कुरु सभा में द्रोपदी को वेश्या और उसकी कर्ण वध करने की प्रतिज्ञा याद दिलाकर उसे मारने को कहते है, तब अर्जुन ने अंजलिकास्त्र से कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। तदनन्तर राजा शल्य कौरव-सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते-होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया।

दुर्योधन वध और महाभारत युद्ध की समाप्ति

दुर्योधन की सारी सेना के मारे जाने पर अन्त में उसका भीमसेन के साथ गदा युद्ध हुआ। भीम ने छ्ल से उसकी जांघ पर प्रहार करके उसे मार डाला। इसका प्रतिशोध लेने के लिये अश्वत्थामा ने रात्रि में पाण्डवों की एक अक्षौहिणी सेना, द्रौपदी के पाँचों पुत्रों, उसके पांचालदेशीय बन्धुओं तथा धृष्टद्युम्न को सदा के लिये सुला दिया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। फिर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसका गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्रीकृष्ण ने उसको पुन: जीवन-दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। इस युद्ध के अंत में कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा तीन कौरवपक्षिय और पाँच पाण्डव, सात्यकि तथा श्रीकृष्ण ये सात पाण्डवपक्षिय वीर जीवित बचे। तत्पश्चात् युधिष्ठिर राजसिंहासन पर आसीन हुए।

यदुकुल का संहार और पाण्डवों का महाप्रस्थान

ब्राह्मणों और गांधारी के शाप के कारण यादवकुल का संहार हो गया। बलभद्रजी योग से अपना शरीर त्याग कर शेषनाग स्वरुप होकर समुद्र में चले गये। भगवान कृष्ण के सभी प्रपौत्र एक दिन महामुनियों की शक्ति देखने के लिये एक को स्त्री बनाकर मुनियों के पास गए और पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ! यह महिला गर्भ से है, हमें बताएं कि इसके गर्भ से किसका जन्म होगा? मुनियों को ज्ञात हुआ कि यह बालक उनसे क्रिडा करते हुए एक पुरुष को महिला बना उनके पास लाए हैं। मुनियों ने कृष्ण के प्रपौत्रों को श्रापा कि इस मानव के गर्भ से एक मूसल लिकलेगा जिससे तुम्हारे वंश का अन्त होगा। कृष्ण के प्रपौत्रों नें उस मूसल को पत्थर पर रगड़ कर चूरा बना नदी में बहा दिया तथा उसके नोक को फेंक दिया। उस चूर्ण से उत्पन्न वृक्ष की पत्तियों से सभी कृष्ण के प्रपौत्र मृत्यु को प्राप्त किये। यह देख श्रीकृष्ण भी एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बेठ गये। 'ज़रा' नाम के एक व्याध (शिकारी) ने अपने बाण की नोक पर मूसल का नोक लगा दिया तथा भगवान कृष्ण के चरणकमल को मृग समझकर उस बाण से प्रहार किया। उस बाण द्वारा कृष्ण के पैर का चुम्बन उनके परमधाम गमन का कारण बना। प्रभु अपने संपूर्ण शरीर के साथ गोलोक प्रस्थान किये।[46] इसके बाद समुद्र ने द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। तदनन्तर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने संसार की अनित्यता का विचार करके परीक्षित को राजासन पर बिठाया और द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में युधिष्ठिर को छोड़ सभी एक-एक करके गिर पड़े। अन्त में युधिष्ठिर इन्द्र के रथ पर आरूढ़ हो (दिव्य रूप धारी) भाइयों सहित स्वर्ग को चले गये।

और अधिक यहाँ

महाभारत के पात्र

मुख्य उल्लेख :महाभारत के पात्र

- अभिमन्यु : अर्जुन के वीर पुत्र जो कुरुक्षेत्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये।

- अम्बा : शिखन्डी पूर्व जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी था।

- अम्बिका : विचित्रवीर्य की पत्नी, अम्बा और अम्बालिका की बहिन।

- अम्बालिका: विचित्रवीर्य की पत्नी, अम्बा और अम्बिका की बहिन।

- अर्जुन : देवराज इन्द्र द्वारा कुन्ती एवं पान्डु का पुत्र। एक अतुल्निय धनुर्धर जिसको श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद् गीता का उपदेश दिया था।

- बभ्रुवाहन : अर्जुन एवं चित्रांग्दा का पुत्र।

- बकासुर : महाभारत काव्य में एक असुर जिसको भीम ने मार कर एक गांव के वासियों की रक्षा की थी।

- भीष्म : भीष्म का नामकरण देवव्रत के नाम से हुआ था। वे शान्तनु एवं गंगा के पुत्र थे। जब देवव्रत ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिये आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया, तब से उनका नाम भीष्म हो गया।

- द्रौपदी : द्रुपद की पुत्री जो अग्नि से प्रकट हुई थी। द्रौपदी पांचों पांड्वों की अर्धांगिनी थी और उसे आज प्राचीनतम् नारीवादिनियों में एक माना जाता है।

- द्रोण : हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या देने वाले ब्राह्मण गुरु। अश्व्थामा के पिता। यह विश्व के प्रथम "टेस्ट-टयूब बेबी" थे। द्रोण एक प्रकार का पात्र होता है।

- द्रुपद : पांचाल के राजा और द्रौपदी एवमं धृष्टद्युम्न के पिता। द्रुपद और द्रोण बाल्यकाल के मित्र थे!

- दुर्योधन : कौरवों में ज्येष्ठ। धृतराष्ट्र एवं गांधारी के १०० पुत्रों में सबसे बड़े।

- दुःशासन : दुर्योधन से छोटा भाई जो द्रौपदी को हस्तिनपुर राज्यसभा में बालों से पकड़ कर लाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने दुःशासन की छाती का रक्त पिया था।

- एकलव्य : द्रोण का एक महान शिष्य जिससे गुरुदक्षिणा में द्रोण ने उसका अंगूठा मांगा था।

- गांडीव : अर्जुन का धनुष। [जो, कई मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव से इंद्र और उसके बाद अग्नि देव अंत में अग्नि-देव ने अर्जुन को दिया था।]

- गांधारी : गंधार के राजा की पुत्री और धृतराष्ट्र की पत्नी।

- जयद्रथ : सिन्धु के राजा और धृतराष्ट्र के दामाद। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने जयद्रथ का शीश काट कर वध किया था।

- कर्ण : सूर्यदेव एवमं कुन्ती के पुत्र और पाण्डवों के सबसे बड़े भाई। कर्ण को दानवीर-कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण कवच एवं कुंडल पहने हुए पैदा हुये थे और उनका दान इंद्र को किया था।

- कृपाचार्य : हस्तिनापुर के ब्राह्मण गुरु। इनकी बहिन 'कृपि' का विवाह द्रोण से हुआ था।

- कृष्ण : देवकी की आठवीं सन्तान जिसने अपने मामा कंस का वध किया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युध के प्रारम्भ में गीता उपदेश दिया था। श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के आठवें अवतार थे।

- कुरुक्षेत्र : वह क्षेत्र जहाँ महाभारत का महान युद्ध हुआ था। यह क्षेत्र आज के भारत में हरियाणा में स्थित है।

- पाण्डव : पाण्डु की कुन्ती और माद्री से सन्ताने। यह पांच भाई थे: युद्धिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव।

- परशुराम : अर्थात् परशु वाले राम। वे द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों के गुरु थे। वे भगवान विष्णु का षष्ठम अवतार थे।

- शल्य : नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई।

- उत्तरा : राजा विराट की पुत्री। अभिमन्यु कि धर्म्पत्नी।

- महर्षि व्यास : महाभारत महाकाव्य के लेखक। पाराशर और सत्यवती के पुत्र। इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे कृष्णवर्ण के थे तथा उनका जन्म एक द्वीप में हुआ था।

- बलराम : देवकी की सातवीं संतान और शेषनाग के अवतार थे। मान्यता है कि इन्हें नंद की दूसरी पत्नी रोहिणी ने कंस से बचने के लिए देवकी गर्भ से बलराम को धारण किया था।

- सुभद्रा : यह महारथी अर्जुन की पत्नी एवं भगवान कृष्ण तथा बलराम की बहन थी।

- रुक्मिणी : कृष्णा की पत्नी

महाभारत: अनुपम काव्य

विभिन्न भाग एवं रूपान्तर

महाभारत के कई भाग हैं जो आमतौर पर अपने आप में एक अलग और पूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं। मुख्य रूप से इन भागों को अलग से महत्व दिया जाता है:-

- भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा भीष्मपर्व में अर्जुन को दिया गया उपदेश।

- दमयन्ती अथवा नल दमयन्ती, अरण्यकपर्व में एक प्रेम कथा।

- कृष्णवार्ता : भगवान श्री कृष्ण की कहानी।

- राम रामायण का अरण्यकपर्व में एक संक्षिप्त रूप।

- ॠष्य ॠंग एक ॠषि की प्रेम कथा।

- विष्णुसहस्रनाम विष्णु के १००० नामों की महिमा शान्तिपर्व में।

महाभारत के दक्षिण एशिया मे कई रूपान्तर मिलते हैं, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, जावा द्वीप, जकार्ता, थाइलैंड, तिब्बत, बर्मा (म्यान्मार) में महाभारत के भिन्न-भिन्न रूपान्तर मिलते हैं। दक्षिण भारतीय महाभारत मे अधिकतम १,४०,००० श्लोक मिलते हैं, जबकि उत्तर भारतीय महाभारत के रूपान्तर मे १,१०,००० श्लोक मिलते हैं।

अठारह की संख्या

- महाभारत की मूल अभिकल्पना में अठारह की संख्या का विशिष्ट योग हैं। कौरव और पाण्डव पक्षों के मध्य हुए युद्ध की अवधि अठारह दिन थी। दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्याबल भी अठारह अक्षौहिणी था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी अठारह हैं।[47] महाभारत की प्रबन्ध योजना में सम्पूर्ण ग्रंथ को अठारह पर्वों में विभक्त किया गया हैं और महाभारत में भीष्म पर्व के अन्तर्गत वर्णित श्रीमद्भगवद्गीता में भी अठारह अध्याय हैं। सम्पूर्ण महाभारत अठारह पर्वों में विभक्त हैं।[48]

आद्य भारत

- महाभारत के आदिपर्व के अनुसार वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित एक लाख श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदन्तर उपाख्यानों को छोड़कर चौबीस हजार श्लोकों की भारत संहिता बनायी। तत्पश्चात व्यास जी ने साठ लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनायी, जिसके तीस लाख श्लोक देवलोक में, पन्द्रह लाख पितृलोक में तथा चौदह लाख श्लोक गन्धर्वलोक में समादृत हुए। मनुष्यलोक में एक लाख श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ।[35]

पृथ्वी के भौगोलिक सन्दर्भ

महाभारत में भारत के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य भौगोलिक स्थानों का सन्दर्भ भी आता है जैसे चीन का गोबी मरुस्थल[49], मिस्र की नील नदी[50], लाल सागर[51] तथा इसके अतिरिक्त महाभारत के भीष्म पर्व के जम्बूखण्ड-विनिर्माण पर्व में सम्पूर्ण पृथ्वी का मानचित्र भी बताया गया है, जो निम्नलिखित है-:

- सुदर्शनं प्रवक्ष्यामि द्वीपं तु कुरुनन्दन। परिमण्डलो महाराज द्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः॥

- यथा हि पुरुषः पश्येदादर्शे मुखमात्मनः। एवं सुदर्शनद्वीपो दृश्यते चन्द्रमण्डले॥

- द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महान्।

- -- वेद व्यास, भीष्म पर्व, महाभारत

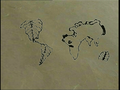

- अर्थात: हे कुरुनन्दन ! सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भाँति गोलाकार स्थित है, जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चन्द्रमण्डल में दिखायी देता है। इसके दो अंशो मे पिप्पल और दो अंशो मे महान शश (खरगोश) दिखायी देता है। अब यदि उपरोक्त संरचना को कागज पर बनाकर व्यवस्थित करे तो हमारी पृथ्वी का मानचित्र बन जाता है, जो हमारी पृथ्वी के वास्तविक मानचित्र से बहुत समानता दिखाता है:

चित्र दीर्घा

एक खरगोश और दो पत्तो का चित्र

चित्र को उल्टा करने पर बना पृथ्वी का मानचित्र

उपरोक्त मानचित्र ग्लोब में

कुरु वंशवृक्ष

| कुरुक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| गंगा | शांतनुक | सत्यवती | पराशर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| भीष्म | चित्रांगद | अंबिका | विचित्रवीर्य | अंबालिका | व्यास | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| धृतराष्ट्रख | गांधारी | शकुनि | कुंती | पांडुख | माद्री | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| कर्णग | युधिष्ठिरघ | भीमघ | अर्जुनघ | सुभद्रा | नकुलघ | सहदेवघ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| दुर्योधनच | दुशला | दुशासन | (अन्य ९८ पुत्रो) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| अभिमन्यु | उत्तरा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| परीक्षित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| जनमेजय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

संज्ञासूची

- पुरुष: नीला किनारा

- स्त्री: लाल किनारा

- पांडव: नीला पृष्ठ

- कौरव: पीला पृष्ठ

टिप्पणी

- क: शांतनु कुरु वंशके राजा थे। उनका प्रथम विवाह गंगा के साथ और दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ था।

- ख: पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद व्यास द्वारा नियोग पद्धति से किया गया था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को क्रमशः अंबिका, अंबालिका और एक दासी ने जन्मा था।

- ग: कर्ण को कुंती ने जन्मा था। पांडु के साथ विवाह के पूर्व उसने सूर्य देव का आवाहन किया था जिससे कर्ण उत्पन्न हुए थे।

- घ: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडु के पुत्र थे किन्तु उनको कुन्ती एवं माद्री ने विभिन्न देवताओं का आवाहन करके जन्मा था। पाँचों पाण्डवों का विवाह, द्रौपदी से हुआ था, जिसको इस सारणी में नहीं दिखाया गया है।

- च : दुर्योधन और उसके सभी भाई-बहन एक ही समय में जन्मे थे। वे पाण्डवों के समवयस्क थे।

महाभारत के संकलन में दान

वर्ष 1932 था। भांडारकर प्राच्य शोध संस्थान, पुना को हिंदू महाकाव्य, महाभारत के प्रकाशन और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए पैसे की जरूरत थी। सातवें निज़ाम, मीर उस्मान अली खान को औपचारिक अनुरोध किया गया था। उन्होंने 'फार्मन' जारी करने में कोई समय नहीं दिया, 11 साल के लिए 1,000 रूपये प्रति वर्ष। गेस्ट हाउस के लिए रु। 50,000 की पेशकश की गई थी।[52][53]

प्रचलित मीडिया में

- १९८८ के लगभग बी आर चोपड़ा निर्मित महाभारत, भारत में दूरदर्शन पर पहली बार धारावाहिक रूप में प्रसारित हुआ।

- १९८९ में पीटर ब्रुक द्वारा पहली बार यह फिल्म अंग्रेजी में बनी।

- महाभारत नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी साहित्यिक कृति है।

- कहानियाँ हमारे महाभारत की नाम से एकता कपूर ने भी एक दूरदर्शन धारावाहिक बनाया था, जिसका प्रसारण २००७ में ९एक्स चैनल पर किया जाता था।[54]

- एक और महाभारत: भारतीय रेल के अधिकारियों तथा विभिन्न कर्मचारियों द्वारा कहानी संग्रह।

- कुरुक्षेत्र में एक महाभारत दीर्घा का निर्माण हो रहा है, जिसमें तब के कुछ दृश्यों को जीवंत हुआ देखा जा सकेगा।[55]

- १००० महाभारत प्रश्नोत्तरी नामक पुस्तक, में महाभारत के गहन ज्ञान पर गुप्त १००० प्रश्न हैं।[2]

सन्दर्भ और टीका

- ↑ "How did the 'Ramayana' and 'Mahabharata' come to be (and what has 'dharma' got to do with it)?". मूल से 16 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 दिसंबर 2018.

- ↑ अ आ सिंह, राजेन्द्र प्रताप (०४). 1000 महाभारत प्रश्नोत्तरी. दिल्ली: सत्साहित्य प्रकाशन. पपृ॰ १६४. आईएसबीएन: 81-7721-041-6. मूल (सजिल्द)से 13 अगस्त 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १ मई २०१०.

महाभारत को ‘पंचम वेद’ कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन-प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रन्थ में तत्कालीन भारत (आर्यावर्त) का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री-पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जन-जीवन को यह प्रभावित करता रहा है।

नामालूम प्राचल|armies=की उपेक्षा की गयी (मदद); नामालूम प्राचल|month=की उपेक्षा की गयी (मदद);|access-date=में 2 स्थान पर line feed character (मदद);|access-date=, |date=, |year= / |date= mismatchमें तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "हिन्दुपिडिया-महाभारत". मूल से 5 जनवरी 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 अप्रैल 2010.

- ↑ स्पोडेक, होवार्ड्. रिचर्ड मेसन. विश्वा का इतिहास.पिअर्सन एजुकेशन:२००६, नयु जर्सी. 224, 0-13-177318-6

- ↑ अमर्तय सेन, द आर्ग्युमेनटिव इण्डियन . रायटिंग्स आन इण्डियन कल्चर, हिस्टरी एण्ड आईडेन्टिटी, लन्दन: पेन्गुइन बुकस,2005

- ↑ Austin, Christopher R. (2019). Pradyumna: Lover, Magician, and Son of the Avatara (अंग्रेज़ी में). Oxford University Press. पृ॰ 21. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-19-005411-3.

- ↑ अ आ Brockington (1998, p. 26)

- ↑ "How did the 'Ramayana' and 'Mahabharata' come to be (and what has 'dharma' got to do with it)?". मूल से 16 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 दिसंबर 2018.

- ↑ Van Buitenen; The Mahabharata – 1; The Book of the Beginning. Introduction (Authorship and Date)

- ↑ bhārata means the progeny of Bharata, the legendary Jain king who is claimed to have founded the Bhāratavarshakingdom.

- ↑ महाभारत-गीताप्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय १, श्लोक ६२-७०

- ↑ "The Mahabharata: How an oral narrative of the bards became a text of the Brahmins". मूल से 15 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 अप्रैल 2018.

- ↑ :राजवद् रुप्वेषौ ते ब्राह्मी वाचं विभर्षि च|

- को नाम त्वं कुत च असि कस्य पुत्र च शंस मे॥(महाभारत आदिपर्व ८१/१३)

- ↑ रामायण-महाभारत: काल, इतिहास, सिद्धान्त-लेखक वासुदेव पोद्दार

- ↑ "Experts dig up 950BC as epic war date". मूल से 16 सितंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 सितंबर 2017.

- ↑ "द महाभारत-ए क्रिटिजम, सी.वी. वेदया, पेज-७१". मूल से 25 सितंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 जून 2010.

- ↑ अ आ "महाभारत और सरस्वती सिंधु सभ्यता लेखक-सुभाष कक" (PDF). मूल (PDF) से 18 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अप्रैल 2010.

- ↑ रामायण-महाभारत: काल, इतिहास, सिद्धान्त-लेखक वासुदेव पोद्दार Archived 2014-09-22 at the Wayback Machine, पेज-२०९

- ↑ "द महाभारत-ए क्रिटिजम, सी.वी. वेदया, पेज-६". मूल से 25 सितंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 जून 2010.

- ↑ "द महाभारत-ए क्रिटिजम, सी.वी. वेदया, पेज-१४". मूल से 25 सितंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 जून 2010.

- ↑ रामायण-महाभारत: काल, इतिहास, सिद्धान्त-लेखक वासुदेव पोद्दार Archived 2014-09-22 at the Wayback Machine, पेज-१९९

- ↑ मेक्स ड्न्कर, द हिस्ट्री ऑफ एनटिक्यूटि, भाग. 4, पेज. 81

- ↑ जरनल्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटि

- ↑ गीताप्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय १, श्लोक ९९-१०९

- ↑ लिटरेरी एण्ड हिस्ट्रीकल स्टडिज इन इण्डोलोजी, लेखक-वासुदेव विष्णु पेज-५

- ↑ महाभारत-गीताप्रेस गोरखपुर, शल्य पर्व, अध्याय:३४-५४

- ↑ जोशी, अनिरुद्ध. "triveni sangam | प्रयागराज में इस तरह मिल गई गंगा और यमुना के साथ सरस्वती, जानिए रहस्य". hindi.webdunia.com. अभिगमन तिथि 2021-03-04.

- ↑ "क्या सचमुच भारत में बहती थी सरस्वती नदी?". Hindi Webdunia.

- ↑ "पानी में डूबी महाभारत काल की द्वारिका नगरी से जुड़े 12 रहस्य". Hindi web dunia. मूल से 14 अगस्त 2019 को पुरालेखित.

- ↑ महाभारत-गीता प्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय १, श्लोक ५२

- ↑ महाभारत-गीता प्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय-१, श्लोक-९९-१०९

- ↑ महाभारत-गीताप्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय १, श्लोक २८-२९

- ↑ महाभारत-गीता प्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय १, श्लोक २२-७०

- ↑ वेद व्यास का योगदान Archived 2010-08-25 at the Wayback Machine। ब्राण्ड बिहार।

- ↑ अ आ महाभारत-गीता प्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय १, श्लोक १०३-१०७

- ↑ The द महाभारत-ए क्रिटिजम सी.वी. वेदया पेज-22

- ↑ महाभारत-गीता प्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय २

- ↑ ए.डी. पुशलकर, पेज.272

- ↑ ऐज ऑफ भारत वार, जी सी अग्रवाल और के एल वर्मा, पेज-81

- ↑ गुप्ता और रामचन्द्रन (1976), p.55; ए.डी. पुशलकर, HCIP, भाग I, पेज.272

- ↑ ए.डी. पुशलकर, हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ इण्डियन पिप्ल, भाग I, अध्याय XIV, पेज.273

- ↑ एम विटजल, अरली सन्स्क्रिताइजेशन: आरिजन एण्ड ड्वलेपमेन्ट ऑफ कुरु स्टेट, इ जे वी एस भाग.1 न.4 (1995

- ↑ "धर्मक्षेत्र.काम/महाभारत". मूल से 20 अप्रैल 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 अप्रैल 2010.

- ↑ अ आ "डेटिंग ऑफ महाभारत वार". मूल से 12 मार्च 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 अप्रैल 2010.

- ↑ "हिन्दुनेट-भारत इतिहास". मूल से 16 अप्रैल 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 अप्रैल 2010.

- ↑ भागवत में श्री सूकदेव जी नें यह तथा संपूर्ण कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी।

- ↑ धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दु:शासन, कर्ण, शकुनि, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्रीकृष्ण, युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और विदुर।

- ↑ वी॰एस॰ आप्टे: संस्कृत-हिन्दी-कोश, पृ॰ 595

- ↑ महाभारत (१८.२.२)-गीताप्रेस गोरखपुर

- ↑ महाभारत (६.९.३१)-गीताप्रेस गोरखपुर

- ↑ महाभारत (१८.१.३३)-गीताप्रेस गोरखपुर

- ↑ "Nizam's generous side and love for books". 13 फरवरी 2012.

- ↑ "Reminiscing the seventh Nizam's enormous contribution to education".

- ↑ एकता के महाभारत की अन्तर्कथा Archived2009-01-08 at the Wayback Machine। हिन्दी मिलाप। ७ मार्च २००८

- ↑ जीवंत महाभारत के दृश्य Archived 2011-02-14 at the Wayback Machine। कृष्णा तलवार। २४ नवम्बर २००८

इन्हें भी देखें

बाहरी कड़ियाँ

| महाभारत से संबंधित मीडिया विकिमीडिया कॉमंस पर उपलब्ध है। |

| विकिसूक्ति पर महाभारत से सम्बन्धित उद्धरण हैं। |

| अंग्रेज़ी विकिस्रोत पर इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |

| Sanskrit विकिस्रोत पर इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |

- महाभारत (हिन्दी में सम्पूर्ण कथा)

- महाभारत (हिन्दी)

- ओड़िया महाभारत ; भाग-१ (गूगल पुस्तक)

- ओड़िया महाभारत ; भाग-२ (गूगल पुस्तक)

- भारत का इतिहास महाभारत

- भारतीय साहित्य पर महाभारत का प्रभाव (गूगल पुस्तक ; चन्द्रकान्त वांदिवडेकर)

- स्वर्गारोहण - महाभारत की प्रमुख कहानियाँ व पात्रों का विवरण (गुजराती में)

- महाभारत - यहाँ महाभारत का खोजने योग्य डेटाबेस तथा अन्य सुविधाएँ हैं।

- इन्टरनेट सैक्रेड टेक्स्ट आर्काइव पर महाभारत - यहाँ देवनागरी और रोमन में महाभारत का पाठ उपलब्ध है; अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है; और एक जिप संचिका के रूप में सम्पूर्ण महाभारत डाउनलोड करने की सुविधा भी है।

- महर्षि वेद विश्वविद्यालय - यहाँ देवनागरी विपुल संस्कृत साहित्य उपलब्ध है। सम्पूर्ण महाभारत डाउनलोड करने की सुविधा भी है।

- महाभारत रिसोर्सेस

- The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa translated by Kisari Mohan Ganguli (published between 1883 and 1896)

- Dating Mahabharata to 2000 BC: Archaeologists Shift from Painted Grey-Ware to Ochre Coloured Pottery

- चलचित्र

- द महाभारता इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर १९८९ मूवी पीटर ब्रुक द्वारा निर्देशित

- कलयुग इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर १९८० मूवी श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित। यह चलचित्र महाभारत की कहानी पर आधारित है और आधुनिक युग के संदर्भ में कहानी की पुनः वुयाख्या करता है, जिसमें दो परिवार एक औद्योगिक संकाय पर नियन्त्रन के लिए लड़ रहे हैं।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें